いつも爪を噛みながら、怒っていた。

ある時はお役所だったり、日本のバレエ界だったり、爪を噛みながら怒っているのが、彼のスタイルだった。

佐々木さんとの出会いは、慶応の劇研の仲間を中心に劇団山王が結成され、旗揚げ公演に石原慎太郎作品を上演するに当たって、演出に引っ張りだされたのが、きっかけだつた。当時彗星のごとく登場した妹尾河童氏に舞台美術を依頼しにいったところ、イタリア・オペラの戦後初の日本公演のために集まっていたスタッフ・クラブに連れていかれた。

そこには岩城宏之(指揮)、栗山昌義(演出)、妹尾河童(美術)、石井尚郎(照明)、緒方規矩子(衣装)そして舞台監督の佐々木忠次さん等が集まっていた。そこは当時の日本のオペラ界をコントロールする梁山泊のごとき状況で、藤原歌劇団やら二期会あるいはミラノ、ウイーンのオペラについて、日夜口角泡を飛ばして論じあっていた。いつしかその渦に引っ張り込まれ、筆者も二期会やら、ギリシャ王室オペラにまでかかわることになった。

佐々木さんは、日本のオペラ歌手の衣装やアクセサリーに対する無神経さに我慢ならずいつも怒っていた。欧米のプリマは自分のレパートリーの衣装は自前で持つのが当たり前、日本のプリマたちの東京衣装まかせは何事だと怒っていた。

アクセサリー箪笥をいくつも特注し、ヨーロツパで買い集めたり、マリア・カラスの写真をもとにアクセサリーデザイナーに創らせたり、オペラへの情熱は半端なかった。オペラ制作で東奔西走しつつも、そのストレスのたまりようは大変だったと想像できる。

そこに、バレエ・マネージメントの京田進さんからもちこまれたのが、東京バレエ団経営の話だった。彼はオペラからバレエへと矛先をかえ、舞台監督からプロデューサーへと変身した。

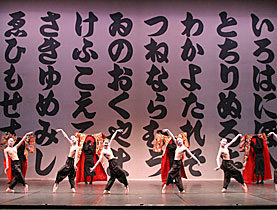

いまではすっかり色あせてしまったヴォリショイ・バレエの招聘と、東京バレエ団のプロ化をめざした。プリマ、マヤプリセツカヤを呼び、東京バレエ団のロシア公演を成功させた。

「チャコフスキー記念東京バレエ団」の誕生だった。

舞台芸術振興会による招聘事業と、東京バレエ団のプロ化、国際化を着々と進めた。日本の民間バレエ団にして、初めて給料の払えるバレエ団を確立した。

パリでも、ミラノでも東京バレエ団だけが、日本のバレエ団として認知されるようになった。

さらに見落とすことができないのは、モーリス・ベジャールとの出会いだった。20世紀のもっとも偉大にして革新的な才能をもつたベジャールと東京のバレエ・プロデューサー佐々木忠次の間には尋常ならざる絆ができ、20世紀バレエ団と東京バレエ団は作品を通じ、切っても切れない仲となった。

小牧バレエ団も貝谷バレエ団も牧阿佐美バレエ団も成しえなかったプロフェッショナルなバレエ集団をつくりあげた。

ゲイとか、バイとかの噂をこえて戦後の貧しかった日本のバレエを、本当の意味でインターナショナルに育てたのは、佐々木忠次さんの意地と美意識だった。いつも一人で大きなトランクを引きずりながら、パリやローマの空港を速足で歩いていた彼の姿が走馬灯のごとく眼に浮かぶ。 合掌

佐々木忠次というバレエ・プロデューサー

コメント

プロフィール

星野 和彦

Kazuhiko Hoshino

1931年 9月17日 東京に生れる。

1954年 成蹊大学政治経済学部・芸術社会学コース 卒業。

1955年 旧帝国劇場文芸部 所属。

1958年 テレビ朝日(旧NETテレビ)制作局演出部 入社。

1960年 フランス・パリ・ムーランルージュより演出として招聘される。1年間滞仏。

1961年 テレビ朝日復職。

1968年 テレビ朝日制作局チーフ・ディレクター、企画室ブロデューサー を最後に退社。

星野演出事務所 設立。代表取締役 就任。

1973年 クリスチャン・ディオール取締役 就任。

1975年 SKD松竹歌劇団 演出就任。

1977年 東京フィルム・コーポレーション 取締役。

1980年 リード・ファッション・ハウス 代表取締役 就任。

1990年 軽井沢に居を移し現在までフリーの 演出家、プロデューサーとして、また執筆活動に従事する。

現在

日本映像学会 民族芸術学会 所属

テレビ朝日 社友

星野演出事務所代表

作品受賞歴

1953年 芥川竜之介作「仙人」第二回世界国際演劇月 文部大臣賞

1967年 連作みちのくがたり「津軽山唄やまがなし」芸術祭奨励賞

1970年 連作みちのくがたり「鹿吠えは谷にこだまする」芸術祭優秀賞

1971年 ミュージカル「白い川」芸術祭文部大臣賞

1992年 NDK日本ファッション文化賞

コメントを残す